当前位置:[北京同好会]>[观测]>[2018年1月31日月全食]>[天文摄影:日月食串像的拍摄]

天文摄影——日月食串像的拍摄

朱江

天文摄影是天文观测的重要手段,作为各方面能力都不是很强,设备又有限的业余天文爱好者,每当日食或者月食发生时,拍摄串像就成了我的最爱。因为拍摄串像,对设备要求不高,单反照相机、三脚架、快门线,剩下的就是经验和耐心了。爱上拍串像的第二个原因是,每一次日食或者月食都有不同,还可以选择不同的地景,拍出不同的特色。

第一次拍摄日食是1987年,从那以后的30年中,设备从胶片相机到数码相机,现在还有各种电脑软件可以进行后期制作,不过我仍喜欢用早期拍胶片的方法,事先进行周密的计划,尽量减少后期加工,只采用最简单的startrails叠加。

比较有意思的串像是中心食,所以本文只谈中心食的拍摄。

一、制定计划

A了解事件

需要事先了解事件发生的时间、日或月在天空的运行路径等。

B选择照相机镜头

根据事件的时长选择适当焦距的镜头。

C选择观测地点

根据交通、天气、地景等条件选择适当的观测地点。

D模拟操作

至少提前一天到达观测地做模拟拍摄。

E制作工作时间表

按照预报从食甚向两头推工作流程,至少提前半小时到达观测地点做准备工作。

二、日食拍摄

日中心食包括日全食、日环食和日全环食三类。从全球来看,日全食和日环食大约三年会分别出现两次,日全环食则比较罕见,笔者还未实际观测过。上一次是发生在2013年,非洲可见,下一次发生在2023年。

拍摄日食,必须要有减光膜。

A、日环食拍摄

最容易拍摄的是日环食,但地景需要另外拍摄,后期叠加。胶片就是两张,洗照片时二次曝光,操作比较复杂,一般照相馆是不会给做的,都是自己做。现在数码相机做起来容易得多,但还是要考虑位置,不能随意叠加。最好的情况是日出或日落前后的日食,可以同时拍出地景。

笔者做过三次观测,但是串像只拍了两次,2010年1月15日大理日环食尝试了一次用望远镜拍照。

1987年9月23日日环食

我带了四名高一学生随北京青少年天文爱好者协会赴河北磁县观测。那时学校根本没有照相机,我自己也没有单反照相机,只有一台海鸥203,一台老华山。

9月一开学,我就开始做准备,用废胶片曝光后显影制作不同密度的减光片,做拍照实验。

那时候的学生都没有学过天文,也没有学过摄影,选了学生后,再把我通过的实验获得的数据编制成工作流程,教他们模拟练习。

第一次拍摄,老华山照相机成功,海鸥203失败。失败的原因是拍照过程中照相机有移动。成功的那一名学生工作更踏实,当然日环食还属于相对容易的,因为太阳在日食的全过程中亮度变化不大。

虽然也同时拍摄了地景,但制作出来的效果欠佳。

2012年5月21日日环食

这是第二次拍摄日环食,是一次初亏前后的日出,为了交通的方便,我选择了跟随福州青少年宫。20日我到了福州,黑云压境,从云图上看,四面楚歌,和潘老师研究了一下午的云图,最后决定向东南走,半夜出发,由于路上耽搁了一些时间,到预定的地点——石狮一个渔港码头时,太阳已经冒出头了。

匆忙下车,背着相机包,抱着三脚架,跌跌撞撞跑到海滩的礁石上,还好礁石周围沙子比较多,把三脚架使劲塞进沙子里,照相机大概选一下景固定好,调整一下焦距和拍摄参数,在半分钟内试了两张,稍微调了调取景,就拍下了第一张,对了,这时根本不需要减光,渔港的剪影还有海面上太阳的反光都清晰可见。再一次认真调了调焦,但是变焦不能调了,不断调整参数,继续拍了11分钟,光圈从f6.3调到了f22,快门速度从1/125 s调到了1/4000s,才把减光罩装上。

因为没有准备时间,不能认真计算路径,日食结束前10分钟,太阳出视野了。但好在数码照相机操作比胶片方便多了,总体还是成功的。

B、拍摄日全食

拍摄日全食难度相对大一些,在食既时要摘下减光罩,生光时又要及时罩上。全食时还要大规模调整曝光参数,以拍摄到日冕。

1995年10月24日日全食

我带了一名学生随国家天文台观测团赴泰国做第一次日全食观测。这次使用的是玻璃干板制作的减光片。

指导学生拍摄串像前期都没有问题,但是最后退胶卷的过程出了岔子,导致胶片漏光,效果差了很多。

2012年11月14日日全食

第一次成功拍摄日全食串像。我带一名学生跟随北京天文馆观测团赴澳大利亚观测。观测地确定在澳大利亚北部旅游热点城市凯恩斯。

澳大利亚是一个地广人稀的国度。可是我们提前一天到凯恩斯时,就发现海滩附近已经没有空地方了。而且从云图上看,又是很不乐观。朱馆长决定租车后半夜3点继续北上。

4点20,我们到达了道格拉斯港,通往海滨的道路都设置了警戒带,车辆不能通行,天还很黑,我们跟着导航到了海滩,海滩上人已经很多。天空星光璀璨,有我们熟悉猎户、大犬,还有我们不太熟悉的半人马和南十字,随便拍了几张星空,就要选择拍日食的位置了。金星告诉了我们太阳即将升起的位置,海岸基本上是朝东的,原本想拍一个带棕榈树的地景,但是海滩上人太多了,只能以大海为地景了。为了减少干扰,我们三个人把照相机架成一横排,拍单个像的在边上,拍串像的在中间,大家互相照应。在日食开始时,让前面的人坐下。

太阳出来了,天空堆积着大块的乌云,一会儿把太阳遮住了,一会儿太阳又顽强地从云隙中露一下脸。我努力尝试使用不同参数,时而还摘下减光罩试一下,总共拍了550多张照片,但还是有四段时间没有拍到太阳的像,幸运的是全食时候的黑太阳拍到了。

2017年8月21日日全食

一次完美日食。从2009年7月那次遭遇大雨中的日全食至今,我们的小学生都上了高中甚至大学,终于又等来了一次学生假期中的日全食。我们组了一个30人的团,赴美西观日食。

根据以往的经验,我们选了一个全食带中不是最热点的地方——Casper,但是因为我们人比较多,美国的情况又不了解,据说私人领地不能随意进占,所以选公园最保险。我们提前一天到达Casper,在地图上找公园实地踏勘,最后确定了Casper州立公园的一片山顶空地,并做了模拟观测。

山下是一片帐篷营地,那天是周末,营地上有很多帐篷。我们没有那么多帐篷,所以决定第二天一早过去圈地。

第二天凌晨3点,四个人组成的先遣队出发,在天亮之前到达了观测地,那里还没有人,但是下面一个台地上停着一辆转播车。

我们把大家的三脚架散布在空地上,把帐篷搭在空地的北侧。大部队没有到达之前,陆续来了几辆车,他们都在我们的外围选地方支三脚架。

山顶上有一些枝丫遒曲的老树,大家各自选了地景准备拍摄。

为了积累经验,我设计了每分钟拍一组,三个曝光参数,在全食前后则选择更多种参数进行拍摄。因为需要随时调整参数,所以没有用快门线的程序设置,而是请一个学生每分钟报一次时,这样的好处是灵活,弊端是时间不够精准。

使用Canon6D,16-35变焦头,20mm焦段,iso200,从美国西部时间10:07开始正式拍摄,到12:59结束,共计拍摄了533张照片,其中在全食时尝试用不同参数拍摄了9张日冕,生光时用f5.6,1/1600s拍摄了一张贝里珠。后期每隔3分钟选一张片子,共计57张片子,用startrails叠加完成一组串像。因为此次全食只有不到3分钟,我又尝试用第一张比较好的日冕,加上生光时的贝里珠另外叠了一组,共计58张片子,这样贝里珠和日冕的时间间隔只有2m16s。

三、月全食

拍摄月食,随时调整参数很重要,只有使用适当的参数拍摄,即不亏也不过,才能感受到食相,从月球东边的某个部位开始变暗,到变成弓形朝西的月牙儿、红月亮,再变成弓形朝东的月牙儿,最后暗部从西边离开。

1997年9月17日月全食

这是我第一次认真看月食,那其实是比2018年1月31日更大的一个超级月亮,而那个所谓的152年一遇的蓝月亮其实没什么意义。

1997年9月17日月全食0:11-5:22,正好当天午夜月球位于近地点,距离356965km(2018年1月30日近地点358993)。

那夜还是中秋之夜,秋高气爽,最适合观月。那时候我没有合适的镜头,所以没拍,约了两个大男孩儿,他们带了长焦头,在少年宫大殿前的台子上支上三脚架,从办公室拆了几个沙发垫放在大殿的廊子下,就那样看着又圆又大又亮的月亮慢慢变成月牙儿,又变红,真是一个特别惬意的中秋夜!

2011年12月10日月全食

第一次拍月食串像,那时我有了24mm的广角头,经过计算,拍本影食加点地景还有富余,而且在很多书上我都看到食分在0.7以下的半影食看不出变化。所以决定只拍本影食,20:45到12月11日0:18。

那一次有10多个学生参与,在少年厅院子里,大家各自选个地方拍摄。因为孩子多,怕架子被孩子踢了,所以我找了一个角落,结果是那个角落太黑了,全食时用手电照都没能把地景照到足够亮。

因为是第一次,没有经验,拍照时,是根据感觉随时调整曝光,到全食时,试了几个档,最大曝光量是iso800,f4,8s,那一次月亮几乎是在远地点。

而且在那次拍摄中,我感觉到拍摄串像应该将半影食也拍上。

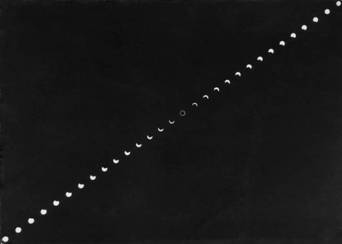

2018年1月31日月全食

终于等来了最适合拍摄全过程的又一个月全食。但是寒冷的冬夜让我很纠结,找一个温暖的,有好地景,还要清静的地方并不容易。最后决定还是去少年宫。事后感觉决策英明!

由于这次月食结束时月球会升到很高,拍摄位置还是要认真选择的。我们在日落前就到了少年宫,根据计算好的月食轨迹选好拍摄位置,在天黑后月球升起前试拍了一下建筑,发现灯光过亮,汲取上次拍月食的经验,不能把所有灯都关掉,必须有选择地留下一些灯。先找人去关掉了那几组射灯,但是没有找到负责人,据说吃饭去了,好在他在全食开始时回来及时关上了那几组射灯。

这一次我从半影食开始前一直拍到半影食结束前5分钟()1月31日18:48-2月1日0:05),基本完整拍摄下了月全食的全过程(最后5分钟月球出视野了)。

这次使用的是Canon6D,16-35镜头,使用的是16mm端,最大曝光值是ISO800,f4,1s。后期每隔3分钟一张叠加,完成了106个月球的串像。

也许每一次观测都不是完美的,但每一次观测都有很多值得回味的故事,激励我下一次再做,这才是天文摄影的魅力。

2018-3-19