图像叠加(三):星点特征

为叠加不同曝光量的图片所做的准备工作。

在8月8日星空大会时拍摄了2张天琴座照片,对其中织女星的星像做一下分析。

原始照片:

3228.CR2 曝光87秒 ISO400

3229.CR2 曝光566秒 ISO400

暗场照片:

3238.CR2 曝光85秒 ISO400

3237.CR2 曝光566秒 ISO400

处理流程:

1)全部转为DCR文件

2)减去暗场,白平衡[1.5,1.7],bilinear插值,存为LDF文件。

3228-3238x6.5057x[1.5,1.7]=28-38.ldf

其中6.5057=566s/87s

3229-3237x[1.5,1.7]=29-37.ldf

3)由于2张照片相互有偏移,对29-37做平移:

29-37平移[3,-2]=29-37o.ldf

在matlab中将2幅图像织女星部分剪裁[1264:1363,2271:2370]为100X100的大小:

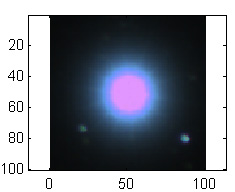

比较一下2张照片上织女星的图像(绿色通道):

左边是87秒曝光的星像,已经乘了时间系数,峰顶的平台说明像素已经饱和;右边的是566秒曝光的,饱和区域要大许多,即长时间曝光的照片很多亮部信息丢失了。

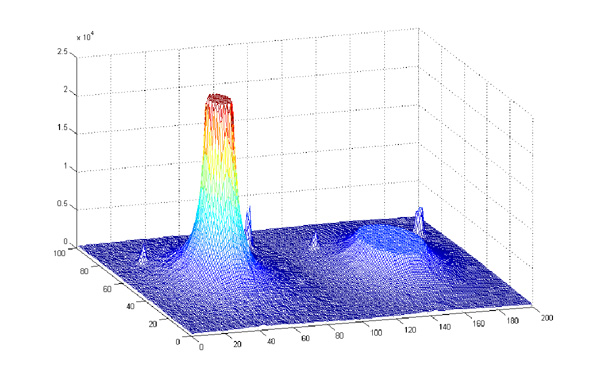

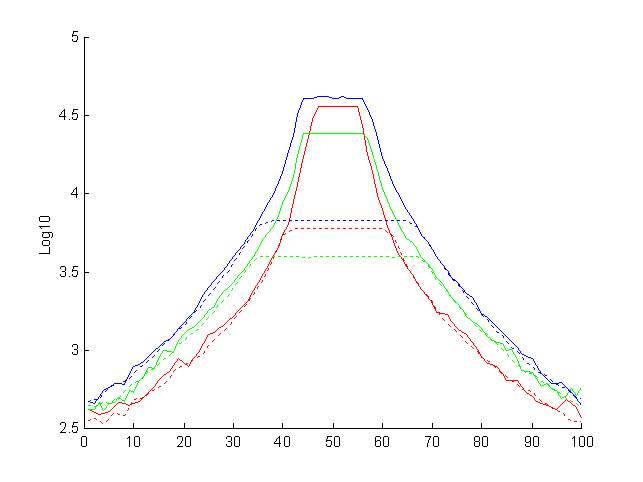

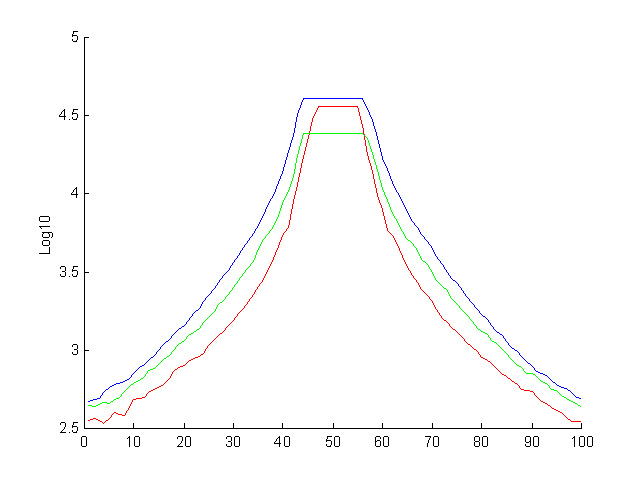

取星像中心的剖面看一下亮度分布:

实线是85秒的照片,虚线是566秒的。红绿兰三色对应三个通道。由于乘了白平衡系数,因此每个通道的饱和值不一样。

从曲线交叠的地方可以看到两个图像符合得很好,这对应着响应的线性,是叠加方法的出发点。

在实线的下部起伏很大,这对应着短时间曝光不足的部分的噪声。

现在将2幅照片合成,其原则是以长时间曝光的照片为准,达到饱和值的像素用短时间曝光照片的相应像素替代,这样就扩展了动态范围。合成后的亮度分布:

在调整好白平衡后,在此例中,绿色通道的饱和点最低。其他通道应把饱和点降到这个值,这样才能显示“接近正确”的颜色。